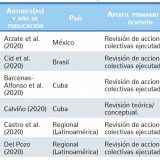

Figura 1.

Acciones colectivas frente al covid-19 en Latinoamérica una exploración desde la psicología comunitaria crítica

0 commentsPosted in Artículos | Vol. 8 | Núm. 1 | 2022

| Autor(es) | Manuel Capella Palacios, María Quinde Reyes y Lucía Mora Goyes. |

| Contacto | manuel.capellap@ug.edu.ec; maria.quinder@ug.edu.ec. |

| Tipo de Contribución | Revisión Literaria. |

| Referencia | Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social Vol. 8, Núm. 1, 2022. |

RESUMEN.

Comprender las acciones colectivas en la actual coyuntura del Covid-19 es fundamental para quienes efectúan investigación e intervención en el campo de la Psicología y otras ciencias sociales. Desde la perspectiva de la Psicología comunitaria crítica, la presente revisión exploratoria de literatura identifica acciones colectivas hechas en Latinoamérica durante 2020, para atender las necesidades de varias comunidades. Se identificaron acciones diversas, aunque documentadas en publicaciones que no están explícitamente posicionadas desde la referida perspectiva de Psicología comunitaria. En dichas acciones registradas se priorizó un asistencialismo de emergencia, sobre todo en torno a la salud y la alimentación de grupos vulnerables. Acciones de participación política y transformación social explícita parecen haber sido menos frecuentes. Los autores discuten el rol clave que tendría el estudio de las acciones colectivas para precautelar la supervivencia y el bienestar humano, en contraste con perspectivas que podrían tender a psicologizar y patologizar a las comunidades afectadas por la coyuntura pandémica y por la inequidad estructural. La tecnología digital tuvo un rol importante en algunas acciones, mientras otras sugieren el potencial estratégico de determinados colectivos, como las mujeres y los jóvenes. Se destaca la importancia analítica de abordar las acciones colectivas trascendiendo nociones conductuales mecanicistas, considerando de modo intercultural la pluralidad de significados en contextos concretos, desde una mirada de interseccionalidad, e incorporando categorías clave como acción, agencia-estructura, ideología, poder, y participación comunitaria.

ABSTRACT

Understanding collective actions in the current context of Covid-19 is essential for those who conduct research and professional interventions in the field of psychology and other social sciences. From the perspective of critical community psychology, this exploratory literature review identifies collective actions conducted in Latin America during 2020, which address the needs of various communities. Diverse actions were identified, although documented in publications that are not explicitly positioned from the standpoint of critical community psychology. Within such registered actions, emergency assistance was prioritized, especially around the health and nutrition of groups considered to be vulnerable. Actions of political participation and explicit social transformation seem to have been less frequent. Authors discuss the key role of the study of collective actions to safeguard human survival and well-being, in contrast to perspectives that may tend to psicologise and pathologise communities affected by the current pandemic and by structural inequity. Digital technology played an important role in some actions, while others suggest the strategic potential of certain groups, such as women and the youth. The authors underline the analytical importance of approaching collective actions in a way that transcends mechanistic behavioural notions; that considers the plurality of meanings in situated contexts, and that does so from a perspective of intersectionality, incorporating key categories such as action, agency-structure, ideology, power and community participation..

INTRODUCCIÓN

La pandemia del Covid-19 es uno de los eventos contemporáneos con mayor impacto en las subjetividades y las sociedades a nivel global. El actual contexto pandémico ha evidenciado tanto inequidades estructurales prexistentes, como significativas limitaciones en las respuestas gubernamentales iniciales, incluidas las registradas en Latinoamérica (Benítez et al., 2020; Capella, 2021). Para que la Psicología y discipli-nas afines avancen en teorizaciones y búsquedas de soluciones ante el actual escenario pandémico, es necesario evitar enfocarse sólo en factores individuales, y dar mucha más atención al rol clave de las acciones colectivas (Drury, Reicher y Stott, 2020; Kagan et al., 2020). Este tipo de acciones, sobre todo las de apoyo social emergente, son comunes en escenarios de catástrofes (Drury et al., 2020). Sin embargo, es problemático limitarnos sólo a la generalidad teórica. Es necesario avanzar hacia la exploración situada y crítica de acciones colectivas registradas en Latinoamérica luego del shock pandémico inicial, de modo que comunidades académicas y profesionales trabajando en la región cuenten con un insumo valioso para el avance de investigaciones e intervenciones socialmente relevantes.

Con este análisis se pretende responder a una pre-gunta concreta: “¿Qué tipo de acciones colectivas se han documentado en publicaciones regionales latinoamericanas, entre enero y noviembre del 2020?”. Si bien hay varias otras perspectivas en torno a comportamientos colectivos en pandemia desde la Psicología social (Moya y Willis, 2020), este estudio se posiciona desde la psicología comunitaria crítica (Kagan et al., 2020; Montero, 2004b). Lo hace por considerar que es una perspectiva socialmente relevante, y poco representada en la literatura emergente en torno al Covid-19 en contraste con otras más hegemónicas. Dada la novedad de los sucesos durante 2020, parecían existir escasas publicaciones regionales acerca de acciones colectivas, y menos aún las fundamentadas en la perspectiva aquí planteada.

La Psicología comunitaria crítica constituye un saber pluralista, nutrido de ideas surgidas en los cinco continentes, con una especial influencia de posturas críticas latinoamericanas (Kagan et al., 2020, pp. 24-25; Montero, 2004b). Nociones como “desideologización”, “conscientización” y “liberación” son clave: esfuerzos por reflexionar de modo crítico respecto a cómo funcionan determinados mecanismos ideológicos que justifican inequidades económicas y culturales (Martín-Baró, 1990, 1998). La Psicología comunitaria crítica se interesa en trabajar junto a comunidades marginalizadas socialmente, comprendiendo las formas en que las personas piensan, sienten y actúan mientras trabajan juntas para resistir la opresión y para crear un mundo mejor (Burton, citado en Kagan et al., 2020, p. 25). Una de las principales propuestas de esta perspectiva es la de aumentar el poder relativo de colectivos marginalizados mediante la participación y la denominada acción prefigurativa: una propuesta pragmática que implica efectuar acciones colectivas concretas que busquen el cambio social, y aprender de manera permanente de sus limitaciones y potencialidades (Kagan et al., 2020, pp. 60-61). Una de las varias formas útiles para conocer tales acciones colectivas es hacer una re-visión de literatura “focalizada y sucinta”, realizando reflexiones críticas en torno a las publicaciones identificadas (Kagan et al., 2020, p. 248).

Además de hacer análisis en torno al poder, la Psicología comunitaria crítica propone tomarse en serio el respeto por los derechos humanos y la diversidad de sujetos, grupos y comunidades (Kagan et al., 2020, p. 61). Es fundamental que se aborde cualquier investigación o intervención profesional de modo intercultural, tanto en lo referente al ámbito de la Psicología (Capella y Andrade, 2017), como al de la salud de manera más general (Napier et al., 2014). Por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, la pandemia ha evidenciado asimetrías de poder y exclusiones sociales poco atendidas desde la política pública (Burgess, 2020). Desde esta consideración, será importante visibilizar las “formas de respuesta desde la sociedad civil que han atendido vacíos o constituido importantes espacios de apoyo o crítica constructiva a las acciones gubernamentales no realizadas” (Castro et al. 2020, p. 3). Esta exploración requiere precisar cómo conceptualizar la categoría “acciones colectivas”, desde la perspectiva de la Psicología comunitaria crítica.

Como punto de partida, es necesario anclar de modo semántico el concepto de acción colectiva al hecho de hacer algo, y hacerlo junto a otras personas. Una de las perspectivas que más explícitamente utiliza la categoría “acciones colectivas” es la propuesta por Charles Tilly, cuyo planteamiento la comprende como la “acción conjunta de grupos de personas para conseguir intereses comunes” (Duque-Franco et al., 2020, p. 524); para ello, utilizan los repertorios de acción y redes de solidaridad que tengan disponibles; vinculados a los recursos que tienen o los que necesiten, siendo estos “recursos materiales (ingreso, trabajo, etcétera) y no materiales (autoridad, valores compartidos, redes sociales, capacitación legal, etcétera)” (Tarrés, 1992, p. 746). Así, ese “hacer algo” de varias personas pretende lograr un objetivo común, de forma intencionada.

En buena parte de la literatura suele asociarse “ac-ción colectiva” con “movimientos sociales”. Sin embargo, “no toda acción colectiva indica la existencia de un movimiento social” (Tarrés, 1992, p. 737). Desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, por ejemplo, cuando hablamos de una “acción colectiva” hablamos de “comportamiento intencional”, construido mediante los significados compartidos en las interacciones cotidianas de quienes lo efectúan (Stryker, 2000). Aquello, debido a que “el comportamiento colectivo es parte de la vida cotidiana de una sociedad y de allí que no siempre asuma formas dramáticas de expresión” (Tarrés, 1992, p. 740). Desde la teoría de la identidad social, las acciones colectivas se fundamentan en la colaboración entre sujetos que se categorizan como parte de un mismo grupo (Drury et al., 2020). Así, las acciones colectivas pueden abarcar desde comportamientos fluidos dentro de la vida cotidiana de un grupo, hasta acciones coordinadas más formalmente como modo de participación política vía determinada organización o movimiento social. Determinadas acciones colectivas son maneras de paliar o resolver un problema social (Ayllón y Yela, 2013). Serían, en gran parte, respuestas ante una insuficiente capacidad gubernamental, y, en ocasiones, parte de procesos de autoges-tión comunitaria más sostenidos (Capella, 2020; Castro et al., 2020; Duque-Franco et al., 2020; Drury et al., 2020). El nivel de participación y protagonismo puede también variar, e incluye actores como gobiernos, grupos profe-sionales (incluidas psicólogas y psicólogos), ONG ́s, asociaciones formales e informales, organizaciones sociales y movimientos sociales, entre otros; el involucramiento de la ciudadanía en estas acciones se entiende en forma de un gradiente, que iría desde la inacción hasta el activismo (Ayllón y Yela, 2013).

Después de una revisión de literatura sociológica de finales del siglo XX, Tarrés (1992) hizo referencia a varias de estas categorías clave al definir “acción colectiva” como “un campo de relaciones sociales donde están presentes el conflicto, las solidaridades, el cálculo, la organización, los recursos, los sistemas de creencias y de elaboración simbólica, así como otros actores sociales y políticos que facilitan u obstaculizan el desarrollo de una acción”. Reportes de las primeras acciones colectivas en China ante el surgimiento del Covid-19 indican categorías como “solidaridad” y “participación”, a lo que suman la “disciplina”, el nivel de preparación/capacidad de respuesta, y la disposición para sacrificar comodidades personales en pos del bien común, sobretodo en beneficio de las personas más afectadas (Palko y Xiang, 2020).

La perspectiva de la Psicología comunitaria crítica (Kagan et al., 2020) se asocia con varias de estas ideas, pero supone que las acciones colectivas sólo pueden comprenderse articuladas en torno a otras categorías, como acción, poder, ideología, agencia-estructura y participación comunitaria.

Es apropiado partir de la comprensión del concepto acción, categoría que contrasta de manera conceptual con términos más mecanicistas, como el de “conducta” —referida a estímulos y respuestas—, e incluso a algu-nos usos relativamente mecanicistas del término “com-portamiento”. El hablar de acción humana nos refiere al mundo del comportamiento con sentido, con significado, intencional, construido en el espacio intersticial entre sociedad e individuo. Tres ideas clave de Martín-Baró (1990, 1998) respecto al concepto “acción” son funda-mentales. La primera es la existencia de una dimensión relacional y social —y, en tal sentido, “colectiva”— de toda acción humana, puesto que las influencias interpersonales le constituyen y le dan sentido y significado. Así, “en la medida en que una acción, ya sea individual o grupal, no pueda ser suficientemente explicada por factores del sujeto, sino que deba hacerse referencia a sus relaciones con las demás personas para entender su sentido total, en esa medida la acción es social” (Martín-Baró, 1990, p. 50).

Una segunda idea se refiere al carácter ideológico de toda acción. Desde una mirada que atiende al conflicto en torno al acceso y uso de recursos materiales y simbólicos en toda sociedad, la ideología es clave. Se entiende por ideología tanto su significado más amplio —ideas y valores que comparte determinado grupo—, como en su definición enfocada en el conflicto, entendiendo por “ideología” los “esquemas cognoscitivos y valorativos producidos por los intereses objetivos de la clase dominante en una sociedad determinada e impuestos a las personas que los asumen como propios (Martín-Baró 1990, p. 50). Un tercer elemento, derivado de los dos anteriores, es que la acción colectiva puede ser más o menos “libre”. Las acciones colectivas serán más libres, mientras quienes participan de ellas sean más conscientes de las relaciones de poder que suponen. Es decir, las formas en que dichas acciones están determinadas —o no— por la ideología de la clase dominante en la sociedad donde tienen lugar, o de qué forma se constituyen como resistencias ante aquella.

La dinámica agencia-estructura es clave. Los sujetos podrán actuar de acuerdo con las posibilidades que les brinde la estructura social, en determinada circunstancia. Ese poder —que es tanto político como psicológico (Kagan et al., 2020)— puede ser utilizado para establecer determinadas acciones materiales y simbólicas que subyugan a determinados grupos ante otros. En el contexto pandémico, por ejemplo, se disputan relaciones de poder en cuanto a la distribución de recursos materiales (como los referentes al acceso a la alimentación y la salud, entendidos como derechos), así como pugnas por los discursos respecto a la pandemia. En este segundo sentido es fundamental el rol de los medios de comunicación tradicionales y digitales, los mensajes gubernamentales, los análisis académicos, las expresiones artísticas y las opiniones ciudadanas en los barrios o las redes sociales, mismas que pueden constituirse en formas de dominación o de resistencia (Capella, 2021).

Otra categoría clave para analizar el concepto “acción colectiva” es la de participación, sobre todo la que pone el énfasis en la participación —o falta de participación— de la “comunidad” o “comunidades”. Si bien se suele hablar de “la” comunidad para referirse a la población general, la realidad es que existen “las” comunidades, y dentro de ellas un sin número de complejidades, contradicciones, formas de alienación y de consciencia, intereses y acciones (Kagan et al., 2020). Al referirnos a la participación de determinada comunidad en alguna acción colectiva, es imprescindible primero precisar de qué formas tales personas comparten, o no, territorios, identidades, aspectos culturales, intereses comunes, vínculos afectivos y/o consciencia ético-política, entre otros. Podemos entender la participación comunitaria como un “proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados de compromiso, que está orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e individuales” (Montero, 2004a, p. 292). Por supuesto, esta definición tiene un carácter prescriptivo en torno a un ideal de lo que debería ser la participación, que en la práctica suele estar siempre atravesada por influencias más complejas.

Siempre que se tenga suficiente claridad sobre los diferentes orígenes históricos, implicaciones epistemológicas y delimitaciones operativas, es posible referirse al concepto “acción colectiva” por medio de otras categorías semánticamente cercanas. Por ejemplo, en términos de acción, práctica, agencia e incluso comportamiento (siempre que se considere la intencionalidad, los significados y el sentido de aquel), de tipo grupal, colectivo, comunitario o social. Una mirada interdisciplinaria de las acciones colectivas —como la de la psicología comunitaria crítica, nutrida, entre otras disciplinas, de la psicología y la sociología—, pretende “generar perspectivas que recuperen la complejidad de una práctica colectiva, así como los significados que le otorgan los actores y la sociedad” (Tarrés, 1992, p. 754). Así, conceptualizar de modo crítico las acciones colectivas e identificar las identificadas en publicaciones regionales durante 2020, es un modesto e importante primer paso para avanzar futuras teorizaciones, investigaciones e intervenciones desde la Psicología y otras disciplinas afines.

MÉTODO

El objetivo de la revisión fue describir qué tipo de acciones colectivas se registraron en Latinoamérica entre enero y noviembre de 2020, año en que inició la pande-mia. Así, la pregunta que orientó la revisión fue “¿Qué tipo de acciones colectivas para precautelar supervivencia y bienestar se han documentado en publicaciones regionales latinoamericanas, entre enero y noviembre del 2020, desde la perspectiva de la Psicología comunitaria crítica?”. En aras de hacer una revisión “focalizada y sucinta” (Kagan et al., 2020, p. 248), el estudio estuvo guiado de manera general por la propuesta para una revisión de literatura exploratoria, planteada por Arksey y O’Malley (citado en Fernández-Sánchez, King y Enriquéz-Hernández, 2020). Se trató de una revisión preliminar, que ofrece una perspectiva general de la necesidad de futuras revisiones más comprehensivas, y que permite identificar aparentes vacíos en la literatura, y reflexionar de manera crítica en torno a las fuentes identificadas.

Rango de la búsqueda

Enero-noviembre de 2020.

Unidades de análisis

La búsqueda se hizo en Google Académico. Se conside-ró que los resultados obtenidos desde dicha plataforma incluyen fuentes relevantes archivadas en varias otras bases de datos de alcance regional (Redalyc, Scielo, Dialnet). La unidad de análisis fue cada una de las pu-blicaciones identificadas.

Núcleos temáticos

Primero se hizo una búsqueda piloto incluyendo el núcleo temático de interés principal —“acción colectiva”— emparejada con “Psicología comunitaria crítica”, obteniendo cero resultados de publicaciones durante 2020. Se decidió usar las palabras clave “psicología comunitaria” y “covid”, y añadir categorías que precisen ámbitos específicos de acciones colectivas (“seguridad alimentaria”, “salud”, y “bienestar”); que además constituyeron ámbitos de especial interés exploratorio para el equipo investigador. Esta estrategia de búsqueda permitió identificar fuentes relevantes, como se explica en los siguientes apartados.

Fuentes encontradas

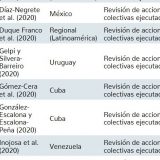

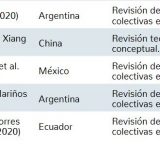

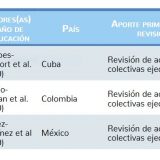

El número de fuentes consideradas para la revisión fue de 20 (tabla 1). Los siguientes apartados detallan su composición, criterios de selección y el procedimiento seguido.

Composición de la muestra de fuentes

La composición de las 20 fuentes seleccionadas se detalla en la tabla 1. Los siguientes apartados clarifican el proceso con el que se determinó a ese tipo y número de fuentes, y el procedimiento de la revisión desarrollada.

Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios fueron los siguientes

Criterios de inclusión.

a. Artículos, capítulos de libro académicos o re-portes relevantes.

b. Fuentes publicadas en 2020.

c. Fuentes publicadas en español.

d. Fuentes referidas a países latinoamericanos.

e. Fuentes que presenten reflexiones y/o evidencia en torno a acciones colectivas/comunitarias.

Criterios de exclusión

a. Se excluyen preprints, reportes divulgativos de limitada calidad o alcance, notas periodísticas, literatura gris y trabajos de titulación de grado y de maestría.

b. Fuentes publicadas antes de 2020.

c. Fuentes publicadas en idiomas diferentes al español.

d. Fuentes que no se refieran a países latinoamericanos.

e. Fuentes que no presenten reflexiones y/o evidencia en torno a acciones colectivas/comunitarias.

Procedimiento

El procedimiento seguido para la revisión sistemática exploratoria sigue lineamientos generales propuestos por Arksey y O’Malley (citados en Fernández-Sánchez et al., 2020), y se muestra en la figura 1. La revisión de literatura se hizo en la primera fase de un proyecto de investigación crítica y participativa en curso, que busca explorar acciones colectivas realizadas en una ciudad ecuatoriana durante los meses que siguieron al shock pandémico iniciado en marzo de 2020. La búsqueda inicial de fuentes se hizo en noviembre de 2020. Los autores 1) diseñamos el plan de revisión; 2) supervisamos a un grupo de estudiantes que colaboraron con la búsqueda preliminar de literatura (estudiantes de Psicología en proceso de titulación de grado vinculados al proyecto); 3) efectuamos la lectura de textos completos; 4) refinamos criterios de exclusión e inclusión; 5) organizamos y analizamos las fuentes, y 6) redactamos el presente reporte.

Por motivo de organización logística del equipo se efectuaron dos búsquedas separadas. Aquellas utilizaron las siguientes palabras clave y operadores booleanos, respectivamente: 1) psicología comunitaria AND covid AND “seguridad alimentaria” (1,119 hits), y 2) psicología comunitaria AND covid AND (bienestar OR salud) (5,640 hits). Luego de depurar los resultados eliminando numerosos duplicados y utilizando criterios de exclusión a-d, se redujeron las fuentes a 1,834. Se leyeron los resúmenes de dichas fuentes, y se examinaron textos completos cuando fue necesario, aplicando criterios de exclusión de manera más precisa. Este procedimiento condujo a una selección preliminar de 88 publicaciones, cuyos datos esenciales se ingresaron en una matriz sintética. Por último se aplicó a dicha selección preli-minar el criterio de exclusión e de modo más riguroso, obteniendo 18 publicaciones para la presente revisión. Luego se tomó la decisión estratégica e intencional de incluir dos fuentes adicionales, aunque no cumplieran los criterios de inclusión/exclusión b, c y d; se decidió aquello debido a su relevancia y actualidad respecto a la temática abordada (Duque-Franco et al., 2020; Palko y Xiang, 2020). Así, el total de fuentes que constituyen la muestra final fue de 20 publicaciones (tabla1).

Junto a varias fortalezas —en particular, su rele-vancia y actualidad—, la revisión tuvo también algunas limitaciones que deben considerarse. Tuvo un alcance exploratorio, excluyó algunas fuentes con potencial valor para futuras revisiones, restringió la búsqueda al in-terés de la Psicología comunitaria crítica, y a categorías como seguridad alimentaria, salud y bienestar, excluyendo otras de potencial interés; y se limitó sobre todo al idioma castellano, enfocándose sólo en la región de Latinoamérica. No se hizo una búsqueda específica en torno a la participación política, infiriéndose aquella a partir de las fuentes seleccionadas (tabla 1). Las conclusiones aquí presentadas no deben generalizarse; se trata de conocimiento situado, orientado a plantear puntos clave de discusión que aporten a futuras investigaciones teóricas y empíricas.

RESULTADOS

Acciones colectivas ante el Covid-19 en Latinoamérica

No identificamos publicaciones que reporten acciones colectivas desde la perspectiva de la Psicología comunitaria crítica entre enero y noviembre de 2020. Sin embargo, las fuentes seleccionadas para revisión proporcionan datos relevantes de diversas acciones para y desde comunidades latinoamericanas resistiendo circunstancias opresivas en el contexto pandémico. Dichas acciones giraron en torno a la alimentación y la salud. Respecto a la seguridad alimentaria, los autores identificaron: repartición de alimentos (canastas o kits alimenticios) y apoyo cocinando alimentos en la comunidad (comedores populares u ollas populares). Referente a salud pública, identificaron: difusión de información, repartición de kits de higiene y brigadas de voluntariado formadas por estudiantes y profesionales. Dichas brigadas efectuaron tereas de limpieza y desinfección de lugares públicos, visitas casa a casa para identificar personas con síntomas y brindar información, y apoyo psicosocial y de salud mental.

Una de las iniciativas globales que pretende explorar este tipo acciones ha sido Synergies for Solidarity (Sinergias para la Solidaridad). En el marco de dicha iniciativa se registraron 225 acciones colectivas en el contexto de asentamientos urbanos marginados de Latinoamérica (Duque-Franco et al., 2020). En ellas fue clave la organización a nivel barrial y la atención a necesidades de emergencia. Las acciones registradas más frecuentes fueron las enfocadas en la seguridad alimentaria (37%) y en la salud pública (34%); seguidas de otras (10%), participación política (7%) y ayudas referentes a ingreso monetario (5%). El estudio sugiere que hubo limitaciones en la posibilidad de mayores alianzas y coordinación entre diferentes acciones, pues en el contexto de la emergencia varios gobiernos descuidaron aspectos cla-ve como transporte/movilidad, seguridad, recolección de basura y participación ciudadana. A continuación se describen las acciones colectivas identificadas, según la población a la cual estuvieron dirigidas.

Población general y colectivos empobrecidos

Las acciones colectivas referentes a la población general tuvieron que ver, sobre todo, con promoción y prevención en salud; campañas que buscaban la adherencia a las medidas sanitarias y de confinamiento dispuestas por varios gobiernos. Es evidente que la intención fun-damental fue evitar muertes y contagios, así como mitigar el impacto del confinamiento (siendo los colectivos históricamente empobrecidos los más numerosos y los más afectados). Como se esperaba, este tipo de acción se rigió desde la gobernanza de los Estados en cuanto a salud pública y manejo de la emergencia. Sin embargo, fue necesaria la participación clave de otros actores; para campañas de tipo “Quédate en casa” y “Frenar la curva (epidemiológica)”, se dieron alianzas entre gobiernos, sector empresarial, voluntariado, activistas, organizaciones sociales, universidades y comunidades, procurando facilitar apoyo mutuo durante el confinamiento —de diferentes formas— en países como México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, Bolivia y Colombia (Duque-Franco et al., 2020).

Es de esperar que hubieran numerosas acciones de este tipo. En la mayoría de países, el “Quédate en casa” fue un mensaje oficial de comunicación pública; entre tantos otros, sucedió en Colombia (Del Pozo, 2020). Allí se lo hizo —entre otras formas— mediante un programa radial que buscó ofrecer conocer realidades de comunidades locales, y proporcionar apoyo informativo pertinente en torno al virus y posibles actividades de ocio en casa, y mediante el diseño y difusión de material informativo, así como acompañamiento (vía WhatsApp) a determinadas familias beneficiarias de un programa de atención a la familia y la infancia, sostenido desde el gobierno y una ONG local. En algunos barrios urbano-marginales latinoamericanos la forma preferente de comunicación de información relevante no giraría en torno a las redes sociales, sino a material físico, como panfletos, posters, pancartas y murales, así como el uso de música popular (Duque-Franco et al., 2020).

El “Quédate en casa”, no sólo se promovió con acciones de apoyo informativo, sino mediante apoyo ins-trumental muy concreto asociado a la contención del virus, en zonas empobrecidas. En Argentina, por ejemplo, trabajadoras y trabajadores de la economía popular y solidaria participaron en el programa “El barrio cuida al barrio”, donde se efectuaron control epidemiológico y tests de Covid-19 en territorio, producción y distribución de insumos de bioseguridad e higiene, así como limpieza de espacios comunes (Silva-Mariños, 2020). En Brasil, una acción de menor escala buscó entregar productos de higiene a población empobrecida, incluidas personas en situación de calle; fue una iniciativa universitaria con la cual se dispusieron fundas con jabón, agua y alcohol en árboles y puertas de las casas donde se consideró eran accesibles (Del Pozo, 2020). En Costa Rica se distribuyeron medicamentos a domicilio mediante una “cooperación público-privada” impulsada por la seguridad social estatal; contó con la colaboración (financiamiento de los recursos necesarios) de municipios, empresas de correos y de alquiler de autos (Castro et al., 2020).

La salud mental también recibió algún tipo de aten-ción. Varias redes de profesionales voluntarios se auto-gestionaron en la región. En Argentina, por ejemplo, pro-fesionales de la educación y la salud —incluida la salud mental— ofrecieron sus servicios de manera gratuita vía redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp; se dirigieron sobre todo a quienes encuadraron como porta-doras de escasos “recursos materiales y simbólicos” (Del Pozo, 2020, 82). Otros profesionales han ofrecido tam-bién sus servicios gratuitos utilizando telefonía, internet y redes sociales; por ejemplo, un psicólogo hizo aquello en México (Del Pozo, 2020), mientras varias iniciativas de psicólogos y psicólogas de Cuba proporcionaron apoyo social instrumental, emocional e informativo, tanto presencial como virtual, a escala local e internacional, desde un enfoque comunitario (Barcenas-Alfonso, Martín-Fernández y Cancio-Bello, 2020; Calviño, 2020; Gómez-Ce-ra, Otero-González y Rueda-Gómez, 2020; González-Escalona y Escalona-Peña, 2020). En Brasil, una fundación con raíces filosóficas japonesas difundió videos por redes sociales, en donde se enseñaba a trabajar con arreglos florales para mitigar impacto emocional negativo del confinamiento (Del Pozo, 2020).

La contención epidemiológica y mitigación del impacto físico y mental fue el interés predominante de muchas acciones. Sin embargo, la salud no puede entenderse sin seguridad alimentaria, un derecho que numerosos colectivos en Latinoamérica no han visto garantizado. Así, otro tipo de acciones colectivas se enfocaron en facilitar el acceso a alimentos a los colectivos más empobrecidos. Numerosos colectivos vieron gravemente comprometida su posibilidad real de “quedarse en casa” sin que se viera afectada su subsistencia. En algunos países, como Venezuela, iniciativas urbanas apoyadas por el Estado y autogestionadas por las comunidades han declarado —antes y durante la pandemia— efectuar acciones en torno a la seguridad alimentaria basadas en el cooperativismo, la eliminación de intermediarios que encarecen productos, proyectos socioproductivos y ferias agroecológicas, entre otras (Inojosa, Di Lucia y Colina, 2020). En su pluralidad, la sostenibilidad y el alcance de algunas de estas iniciativas fue muy limitada en Venezuela, así como en varios países de la región.

Algunas acciones comunitarias de menor escala buscaron compensar de modo parcial esta limitación en las respuestas estatales en torno a la seguridad alimentaria. En Chile, por ejemplo, una educadora local gestionó la entrega de canastas alimenticias a 15 familias, haciendo frente a lo que consideró “una falta de la provisión de servicios del Estado nacional” (Del Pozo, 2020, p. 68). En Argentina, el rol de las y los trabajadoras de la economía popular y solidaria —trabajando en relación con el Estado, en complicadas condiciones— ha sido clave en este sentido: elaboración y distribución de alimentos mediante comedores populares y entrega de comida a domicilios de adultos mayores y sujetos diagnosticados con Covid-19 (Silva-Mariños, 2020). Las condiciones de trabajo de estos sujetos han sido muy duras en Argentina, tanto desde el reconocimiento monetario y simbólico, como en relación con el riesgo de infección (se registraron fallecimientos de algunas trabajadoras ejerciendo su labor). Otras acciones comunitarias en Argentina incorporaron apoyo en cuanto a la alimentación, como vincular a familias con el acceso a un banco de alimentos en Mendoza (Del Pozo, 2020).

Una acción muy modesta registrada en Brasil integró la alimentación en una iniciativa de intención conscientizadora (Del Pozo, 2020). Una educadora popular compartió alimentos con la intención de conscientizar en la importancia de trabajadores y trabajadores esenciales. Te-rezhina puso una mesa con café y comida en la vía pública, al pie de su casa, con el letrero: “Puede servirse”. Entre los comensales estuvieron vendedores ambulantes de productos higiénicos, y recicladores, entre otras personas.

Hasta aquí se han descrito algunas acciones colectivas enfocadas en la salud y la alimentación. Cabe plantearse de qué manera se comprendió —o no— la participación política en torno a dichas acciones. Como lo indican Duque-Franco et al. (2020), durante los primeros meses la emergencia pudo haber llevado a acciones de apoyo social emergente muy concreto, más allá de reflexiones más profundas respecto a sus implicaciones políticas.

Un caso interesante fue la acción mencionada, impulsada por una educadora popular brasileña: convidar alimentos en la vía pública a trabajadoras y trabajadores esenciales asalariados o precarizados. Pese a su limitada escala, su intención política fue explícita. De hecho, su gestora expresó haber efectuado esta acción para hacer frente a “opresiones neoliberales, estructurales e institucionales” (Del Pozo, 2020, p. 52). En Ecuador, perspectivas críticas como la de la salud colectiva han llevado a grupos académicos a dar continuidad a un trabajo junto a colectivos de recicladoras y recicladores, encuadrados como ecologistas populares luchando por “justicia social, ecológica y de género” (Solíz-Torres, Durango-Cordero, Yépez-Fuentes y Solano-Peláez, 2020, p. 124). Como estas, otras acciones han expresado explícita o implícitamente su dimensión política, al priorizar colectivos excluidos, precarizados y empobrecidos, y su capacidad de organización y acción. Por ejemplo —entre varias otras descritas aquí—, el trabajo desde Mendoza, Argentina, facilitando espacios seguros de diálogos comunitarios y apoyo social en una comunidad con “una fuerte identidad cultural y solidaria” (Del Pozo, 2020, p. 86). La perspectiva comunitaria del apoyo psicosocial emergente desde Cuba tiene un marcado componente político, oponiéndose a la violencia estructural visibilizada por la pandemia (Calviño, 2020). Otras acciones, como las enfocadas en niñas, niños y adolescentes trabajadores en Mendoza, Argentina, han tenido como objetivo explícito su participación política (Del Pozo, 2020). En Caracas, Venezuela, se han declarado acciones en el marco del derecho a la ciudad, el poder popular, la revolución urbana, la autorganización y la lucha económica y cultural por el acceso equitativo a los alimentos (Inojosa et al., 2020).

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Muchas de las acciones colectivas dirigidas a la población general incluyeron a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, la iniciativa de perspectiva comunitaria que facilitó espacios de diálogo y vínculo con bancos de alimentos, también facilitó apoyo escolar, por ejemplo, préstamo de teléfonos con conexión a internet para descargar tareas (Del Pozo, 2020). Otra iniciativa, también en Mendoza, dio continuidad a procesos de promoción de participación política junto a niñas, niños y adolescentes trabajadores (Del Pozo, 2020). Había ya un espacio de biblioteca itinerante donde se daba el vínculo con este colectivo; interrumpido por la pandemia, se autogestionó trabajo mediante dispositivos tecnológicos y redes sociales —sobre todo Whatsapp y Face-book— para compartir información didáctica de protec-ción ante el Covid-19, así como sostener los vínculos con juegos, en el contexto del confinamiento.

Otras iniciativas se enfocaron en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, una organización brasileña desarrolló acciones para atender a este grupo etario, desde un enfoque de derechos (Cid, Fernandez, Mo-rato y Minatel, 2020). Otras acciones incluyeron atención psicológica destinada a adolescentes, como se registró en México (Díaz-Negrete et al., 2020).

Adultas y adultos mayores

Muchas de las acciones colectivas dirigidas a la población general incluyeron a las adultas y adultos mayores. Por mencionar una acción ya citada, la entrega de alimentos a domicilios de adultos mayores, hecha por trabajadoras y trabajadores de la economía popular y solidaria en Argentina (Silva-Mariños, 2020). En México, organizaciones de mujeres gestionaron donaciones para un banco de alimentos que benefició a 30 adultos mayores en situación de pobreza, discapacidad y/o enfermedades crónicas (Del Pozo, 2020). En Brasil, una municipalidad identificó los hogares donde residían adultos mayores para promover actividades físicas y recreativas que beneficien su salud mental, y permitir la solidaridad vecinal (comprar alimentos y medicinas para que los mayores no tengan que salir y exponerse) (Del Pozo, 2020). En centros residenciales de Cuba se facilitó la comunicación telefónica entre adultos mayores y sus familiares, videoconferencias con el médico tratante, y se diseñó un protocolo para visitas presenciales en casos excepcionales de adultos mayores con pronóstico negativo a corto plazo, facilitando el proceso de duelo (Sorribes-Monfort, Falomir-Montaner, Arego-Segarra, Breva-Griño y Romero-Rodríguez, 2020).

Personal de salud trabajando en hospitales

El colectivo de profesionales de la salud laborando en primera línea se vio afectado por la emergencia. Aunque varios gobiernos reconocieron de manera simbólica el valor del trabajo efectuado por este colectivo —en ocasiones llamándoles románticamente “héroes”—, la respuesta en torno a la garantía concreta de sus derechos fue muy limitada. Ante estas limitaciones de los gobiernos, algunas acciones colectivas entraron en acción (Del Pozo, 2020). Algunas de ellas se enfocaron en proporcionar insumos materiales necesarios para su seguridad. En Chile, una iniciativa público-privada produjo y distribuyó protectores faciales para personal sanitario, utilizando impresoras 3D. En México se desarrolló una acción relativamente similar, organizada por un colectivo de científicos e ingenieros, con base en donaciones ciudadanas. Otro tipo de acciones se enfocaron en la salud mental del referido colectivo. En un hospital público mexicano se gestionó la producción y difusión de videos breves, donde profesionales de la Psicología dirigían mensajes al personal sanitario en torno al cuidado de su salud mental.

Pueblos originarios

Se han investigado algunos significados y prácticas respecto a la pandemia en comunidades indígenas mexicanas en Yucatán y Chiapas. La mayoría de más de 250 personas encuestadas expresó estar afectada sobre todo por “la inseguridad alimentaria, la menor oportunidad la-boral y la pérdida de trabajo” (Vieitez-Martínez, Larrea, Romero y Cicolella, 2020, p. 4). De igual modo, el escaso acceso a internet, entre otras razones, ha generado una alta deserción educativa en adolescentes indígenas. Los y las adolescentes parecen confiar en figuras familiares femeninas para buscar apoyo emocional, figuras que además se encargan de la mayoría de las labores domésticas. No se reportaron casos de violencia doméstica, ni en personas adultas ni adolescentes encuestadas.

Se registró variación en las acciones comunitarias desarrolladas en este contexto indígena mexicano (Vieitez-Martínez et al., 2020). Algunas comunidades no tomaron ninguna acción formal inicialmente, mientras otras procuraron cerrar sus fronteras e implementar algunas de las medidas de salud pública recomendadas por el gobierno. La confianza en diferentes medios de comunicación varió según edad y género; y en el caso de población adulta que habla una lengua originaria, los medios de preferencia fueron la comunicación directa vía promotores(as) comunitarios, centros de salud cercanos, radio y perifoneos. Casi la mitad de los encuestados desconfía de las redes sociales.

El reporte identifica en las creencias de esta población indígena lo que concibe como “mitos relacionados con la prevención y el control del Covid-19” (Viei-tez-Martínez et al., 2020, p. 38). Entre estos “mitos” se registran —con distintas frecuencias, y compartidos más por personas adultas que por adolescentes—, los si-guientes: rociar el cuerpo con alcohol o cloro elimina el virus; consumir ajo es preventivo o curativo; climas cálidos generan menos contagios; tomar bebidas o sopas calientes elimina el virus; consumir miel es preventivo o curativo; utilizar enjuague bucal o enjuagar nariz y garganta con agua salada es preventivo. El reporte indica varias recomendaciones, como ofrecer información que desmonte estos “mitos”, en el marco de una estrategia de comunicación “intercultural”. Aquello supone un desafío ético y operativo significativo, tanto en lo referente a comunidades indígenas, como a las de otras etnias dentro de Latinoamérica (en donde el uso de categorías como “mitos” y “creencias” es, al menos, problemático). El rol de los adolescentes y jóvenes parece tener importancia al responder a este desafío, así como la reflexividad respecto a las relaciones interculturales.

En Colombia, análisis desde las ciencias militares registran donaciones hechas a comunidades indígenas Motilón Barí (en territorio colombiano y venezolano). Dichas comunidades originarias se han visto afectadas durante muchos años, debido a la violencia introducida en sus territorios tanto por el Estado colombiano como por guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y empresas petrolíferas y carboníferas contaminantes (Trujillo-Hassan, Arenas-Betancur y Yepes-Lugo, 2020). En esas condiciones, es complejo establecer una relación de con-fianza mutua entre Estado y pueblos originarios.

En este complejo contexto, el ejército colombiano —junto a otras entidades— donó a estos colectivos indígenas “alimentos, municiones para la caza, kits escolares, insumos de aseo y servicios médicos u odontológicos” (Trujillo-Hassan et al., 2020, p. 932). Las donaciones res-pondieron a listas de necesidades facilitadas por líderes de cuatro comunidades indígenas de la zona. Las donaciones parecen haber sido bien recibidas, aunque los interlocutores de las comunidades expresaron lo limitado de su impacto, considerando la magnitud de las necesi-dades existentes. Representantes del ejército colombiano interpretaron aquello de la siguiente forma: “la comunidad, aunque busca su autodeterminación, tiene dificultades para autosustentarse, de modo que encuentra en el Ejército una entidad que puede asistirlos en sus dificultades” (Trujillo-Hassan et al. 2020, p. 935).

Dicha interpretación sugiere una autopercepción asistencialista y benevolente por parte de una institución que ha estado implicada también en las violencias padecidas por las comunidades. A su vez, los representantes del ejército se muestran reflexivos al reconocer que hay relaciones de poder inherentes a este tipo de donaciones, así como al hipotetizar que se trató de donaciones de emergencia que mitigaron problemas de subsistencia básicos, y que podrían no estar respondiendo a los estilos de vida propios de las comunidades indígenas.

Personas privadas de la libertad

Algunas de las acciones colectivas enfocadas en perso-nas privadas de la liberad se han identificado en Colombia (Del Pozo, 2020). Por ejemplo, un equipo con representantes de una universidad local y un centro de reclusión de mujeres facilitó visitas virtuales de los fami-liares a mujeres privadas de la libertad, con el objetivo de facilitar y fortalecer vínculos socio-afectivos. Otra acción se desarrolló en un reclusorio donde se organizó la producción de un video por parte de un grupo de varones privados de su libertad, el mismo que fue difundido a sus familiares vía WhatsApp y YouTube. El objetivo planteado fue la sensibilización, el mensaje de “Quédate en casa” para sus familiares, y algunos mensajes que informaban tranquilidad de la situación dentro de la cárcel, y comunicaban afecto.

Mujeres, varones y población GLBTI

Desde mucho antes de la pandemia, la perspectiva de género en determinadas acciones colectivas ha sido una constante. En el ámbito de la salud, y sólo por mencionar un ejemplo entre varios otros países, Costa Rica venía ya trabajando en un modelo hospitalario de atención a mujeres embarazadas “con perspectiva de género y enfoque de derechos” (Castro et al., 2020). Y por supuesto, la reconocida problemática de la violencia de género era ya abordada por diferentes gobiernos de la región, situación que continuó durante la pandemia al exacerbarse determinados casos de violencia doméstica debido al confinamiento. En México, por ejemplo, se procuró ofrecer apoyo a mujeres en este tipo de situación mediante campañas digitales y otras formas de acompañamiento (Arzate-Félix, García-Enríquez, Moreno-Rangel y Stai-nes-Vega, 2020). El rol de los varones es igualmente crucial. También en México una iniciativa ciudadana utilizó la radio digital para sensibilizar a los varones respecto a la distribución de tareas domésticas y prevención de violencia de género; para ello se entrevistó a especialistas en perspectiva de género y salud mental, utilizando pla-taformas como Skype y Facebook para la producción y difusión del contenido (Del Pozo, 2020).

Algunos informes de colectivos de mujeres migran-tes son ilustrativos respecto a los roles de género en torno al problema en mención. En Argentina, por ejemplo, algunas mujeres restringieron su propia alimentación para distribuir víveres de mejor forma a niños, niñas y adoles-centes en sus familias. Esto puede interpretarse como la influencia de su rol de cuidadoras y un mito de maternidad abnegada, mientras en los varones se registra frustración por lograr cumplir el rol de proveedor de alimentos (Organización Internacional para las Migraciones 2020, p. 25). Si bien estas experiencias fueron vividas dentro de colectivos migrantes (véase la siguiente sección), podrían ilustrar hipotéticamente aspectos culturales que hayan influenciado las experiencias y acciones colectivas de varones y mujeres de la población general. Además, en la literatura identificada se registran atenciones psicote-rapéuticas desde una universidad local, específicamente dirigidas a personas de la comunidad GLBTI en Uruguay (Gelpi y Silvera-Barreiro, 2020).

Colectivos migrantes

En México, un reporte situacional registra la manera en que diversas organizaciones y sociedad civil ofrecieron apoyo a población migrante (Sedas et al., 2020). En países como Argentina también se registraron acciones de este tipo. Una de ellas, por ejemplo, fue el diseño de una guía y caja de herramientas sobre salud mental y apoyo psicosocial, producida por el Comité Permanente entre Organismos, de las Naciones Unidas, facilitada a organizaciones que trabajan con colectivos migrantes en diferentes espacios institucionales (Organización In-ternacional para las Migraciones, 2020). Algunas comunidades migrantes en Argentina —como la venezolana y la senegalesa— organizaron redes para proporcionar apoyo social informativo respecto al acceso a organiza-ciones que entregaban kits de alimentación; el uso de medios como WhatsApp fue clave, así como la existen-cia de una persona que hable el idioma local, como el de acogida, cuando ambos no coinciden (OIM, 2020, p. 25). En dicho país las iniciativas desde el gobierno parecen haber sido insuficientes ante la magnitud de la situación adversa vivida por hermanas y hermanos migrantes. Parece haber existido una “insuficiencia de medidas adoptadas por parte del Estado para paliar esta situación” (OIM, 2020, p. 50). El rol de las mujeres migrantes fue fundamental, registrándose numerosas acciones de solidaridad en barrios y asentamientos que se sostuvieron desde las organizaciones de migrantes, centros comunitarios, comedores, etcétera, que ayudaron a mitigar el impacto, sosteniendo desde lo material como desde lo emocional a las personas más afectadas, proporcionando alimentos, ropa, insumos de limpieza, colaborando con el cuidado de niños(as) y adultos(as) mayores, etcétera (OIM, 2020, p. 50).

Es necesario reconocer el carácter interseccional de la condición migratoria, donde el género y las condiciones laborales parecen ser clave.

Colectivos con diagnóstico de discapacidad

En México se identificó una acción —ya citada— por medio de la cual organizaciones de mujeres gestionaron donaciones de alimentos para 30 adultos mayores, entre ellos sujetos diagnosticados con alguna discapacidad (Del Pozo, 2020). En Colombia, una universidad local hizo una acción de inclusión educativa de estudiantes universitarios con discapacidad auditiva por medio de la producción e interpretación (lenguaje de señas) de videos pedagógicos (Del Pozo, 2020).

DISCUSIÓN

La revisión exploratoria de literatura identificó varios tipos de acciones colectivas, diversas en términos de fines, grado de estructuración formal e institucionalización, protagonistas y alcances. Es importante visibilizar dichas acciones y analizarlas con más detenimiento en el futuro, ya que, como lo indican Drury, Reicher y Stott (2020), desde la teoría de la identidad social, contribuye a evitar “psicologizar” y “patologizar” a los colectivos afectados por la pandemia, cuya “solidaridad” y “cooperación” contribuyen a hacer frente a las limitadas respuestas gubernamentales (Drury et al., 2020, p. 692). Aunque desde algunos supuestos epistemológicos diferentes la Psicología comunitaria crítica comparte esta postura ética y científica, y busca articular la praxis profesional con las luchas sociales de diversos colectivos (Kagan et al., 2020). Un primer paso para ello, entre otras estrategias, es contar con revisiones de literatura focalizadas y exploratorias, como la aquí presentada. La misma constituye un insumo útil para comunidades académicas y profesionales, dentro y fuera de la Psicología, interesadas en explorar posibles soluciones ante problemas colectivos vinculados con el contexto pandémico.

Se identificaron publicaciones que informan acciones colectivas en 2020; no se identificó ninguna que lo haya hecho desde la perspectiva de la Psicología comunitaria crítica, indicando un aparente vacío en la literatura. Una posible razón es lo reciente de los eventos suscitados en dicho año. Otra razón plausible es que este análisis constituyó una revisión exploratoria, por lo que sus resultados aportan una “visión general” (Fernández-Sánchez et al., 2020, p. 89), mas no suponen una revisión sistemática más concluyente (p. 92). Por último, las limitaciones propias del diseño específico del estudio jugarían un papel importante, como se planteó en el apartado de metodología. Lo que los resultados de esta revisión sí permiten es el escrutinio crítico de las acciones identificadas, la problematización de algunos puntos de interés y el señalamiento de algunos vacíos aparentes en la literatura.

El tipo de acciones identificadas parece haber priorizado la salud y la alimentación, por encima de iniciativas explícitas para la participación política. Esto se explica sobre todo porque no se hizo una búsqueda enfocada en “participación política”, es también un hallazgo consistente con lo informado por Duque-Franco et al. (2020) para la región latinoamericana. De interés para la Psicología comunitaria crítica y perspectivas afines, las acciones identificadas se enfocan —además de los cuidados epidemiológicos convencionales de la población gene-al— en colectivos históricamente excluidos: comunidades empobrecidas, pueblos originarios, mujeres, adultas y adultos mayores, población GLBTI, migrantes, personas diagnosticadas con discapacidad y/o personas privadas de la libertad, entre otros. Además de una obvia priori-zación de las necesidades de emergencia más básicas de los grupos más afectados, es posible que la limitada participación política se haya visto influenciada por las restricciones de movilidad y comunicación presencial, así como por la influencia de determinadas ideologías dominantes en contextos situados, que pudieron haber sostenido discursos oficiales para neutralizar críticas legítimas y acciones transformadoras (Capella, 2020, 2021; Drury et al., 2020). Es importante incluir la dimensión de participación política al examinar acciones colectivas. En especial considerando las significativas limitaciones que tanto mercados y gobiernos evidenciaron para garantizar derechos humanos durante el shock pandémico inicial; como se observó, entre otros casos, en países como Brasil o Ecuador (Benítez et al., 2020; Capella, 2020, 2021). Esta es una problemática que antecede y trasciende la actual coyuntura, y que requiere incorporar conceptos como interseccionalidad (Cho, Crenshaw y Mccall, 2013), acción, agencia-estructura, ideología, poder y participación comunitaria (Kagan et al., 2020).

El desafío de la interculturalidad destaca en el con-texto pandémico. Para abordar la salud —a nivel colectivo e individual, en sus dimensiones físicas y mentales— la cultura es una categoría fundamental (Capella y Andrade, 2017; Napier et al., 2014). Estas relaciones in-terculturales entre diversas comunidades —incluidas las comunidades de funcionarios públicos y de profesiona-les con la ciudadanía— son también relaciones políticas históricamente construidas. Esto se evidencia en parte de la literatura consultada, como en el caso de la rela-ción entre gobiernos y pueblos originarios en Colombia (Trujillo-Hassan et al., 2020) y México (Vieitez-Martínez et al., 2020); o en Ecuador —como sugiere literatura que no fue revisada en el presente estudio— donde una historia violenta ha moldeado lo que comprendemos por salud mental (Capella, Jadhav y Moncrieff, 2020), mientras recientes políticas antidemocráticas han debilitado el sistema de salud pública (Capella, 2021), a diferencia de sistemas mucho más fortalecidos, como los de Cuba o Costa Rica (Castro et al., 2020). Para abordar las acciones colectivas —el comportamiento social con sentido de diversas comunidades— será necesario considerar el desafío de la interculturalidad, que es también un desafío político, y que de modo ideal pretende potenciar la construcción de vínculos de confianza y res-peto entre Estado y ciudadana. Esto tiene una serie de implicaciones éticas, al existir diversos significados en torno a la pandemia y su manejo, incluidos significados enraizados en las comunidades que no siempre coinciden con las narrativas y las prescripciones oficiales, o con el discurso de la psicología institucionalizada.

Una tarea pendiente es investigar tal pluralidad de significados desde la perspectiva de sus protagonistas, incluidos los significados referidos a las acciones colec-tivas efectuadas, o en curso. Parte de la literatura su-giere que los significados y acciones de determinados grupos podrían ser relevantes, como el de las mujeres y los jóvenes. Quizás algunos colectivos —desde una postura más bien funcionalista— indicarían determina-da interdependencia, donde cada quién “hace su parte” para el beneficio de toda la sociedad en un momento de crisis. Desde una mirada enfocada en el conflicto, quizá se explorarían de manera crítica los diferentes re-cursos e intereses de los grupos involucrados, así como los mecanismos ideológicos presentes para justificar el statu quo. Intentando acciones prefigurativas (Kagan et al., 2020), quizás existan grupos que aspiren una mira-da pragmática de transformación social, con acciones contrahegemónicas concretas, críticas con los Estados y los mercados, que se enfoquen en formas alternativas de construir subjetividades y organización comunitaria. Otras posturas quizá serían algo menos optimistas, con-siderando, por ejemplo, que en tiempos pandémicos “el mercado es un virus que se reinventa y genera ponzo-ñosamente acciones eficaces que le permiten sobrevivir, precarizar, recrudecer” (Isla, citado en Hincapié, 2020, p. 78). Por supuesto, otras comunidades —incluidas al-gunas académicas y profesionales— podrían no tener interés en ningún tipo de agenda enfocada en perspectivas críticas que busquen cambios sociales.

La tecnología ha sido clave en el contexto de la pandemia. Ante las limitaciones del distanciamiento físico, los teléfonos, el internet, las videoconferencias, las redes sociales y otras plataformas digitales parecen faci-litar diversos tipos de acciones colectivas. Aquellas pro-movidas desde el Estado, la participación de colectivos profesionales voluntarios (incluidos psicólogas y psicólogos), otras más cotidianas y fluidas, como el apoyo social permanente de familiares, amigos y vecinos, y otras en las que colectivos organizados participan políticamente y exigen derechos (Capella, 2020, 2021). Incluso a nivel de transacciones económicas, la tecnología digital podría ser promisoria para familias que no tengan acceso a una cuenta bancaria, habiéndose sugerido además el poten-cial beneficio de transferencias de dinero en efectivo a las familias más empobrecidas (Duque-Franco et al., 2020). En contraste con la promesa digital —que tiene en sí misma importantes implicaciones ideológicas relevantes para nuestra comunidad profesional (Capella, 2020)—, deben considerarse las inequidades en Latinoamérica en cuanto a acceso a internet, y cómo en algunas comunidades excluidas la comunicación y acción presencial y eficiente in situ parece ser clave.

Un último punto de discusión es crucial: el rol de quienes hacemos Psicología y otras ciencias sociales al investigar o intervenir en torno a la pandemia. Este tipo de praxis se da en el contexto de relaciones de poder que involucran tanto a gobiernos y hacedores de política pública, como a diversos colectivos sociales afectados por la inequidad estructural. Existen varias tradiciones y experiencias que abordan la salud —física, mental, co-munitaria— como un proceso colectivo y socialmente determinado, donde aspectos como la inclusión social, el trabajo y la alimentación digna y los vínculos interpersonales son clave, así como el derecho a una salud pública e intercultural de calidad (Castro et al., 2020; Scholten et al., 2020; Solíz-Torres et al., 2020). En el contexto actual, urge “agilizar la investigación concerta-da con compromiso social y con planes de acción para el cambio social” (Castro et al., 2020, p. 3) y vigorizar la dimensión éticopolítica de nuestras prácticas académicas y profesionales (Capella, 2021). En ese sentido, es necesario visibilizar y acompañar acciones de colectivos que resisten y luchan por sus derechos, desmontan-do discursos ideológicos culturalmente violentos dentro y fuera de la Psicología, y transitando —según sea posible— desde asistencialismos de emergencia hacia una participación colectiva más sostenida, profunda y potencialmente transformadora.

CONCLUSIONES

Esta revisión exploratoria de literatura, planteada desde la perspectiva de la Psicología crítica, ha descrito qué tipo de acciones colectivas se registraron en Latinoamérica entre enero y noviembre de 2020, cuando inició la pandemia de Covid-19. Como lo sugiere la evidencia documental presentada aquí, las acciones colectivas abarcan diversos comportamientos grupales con sentido e intención, donde dos o más sujetos entran en relación y buscan de alguna u otra manera mitigar o resolver determinado problema social; en este caso, los vinculados con la pandemia. Estas acciones pueden darse de forma orgánica, en las interacciones de grupos pequeños o medianos en la vida cotidiana; o pueden ser acciones estructuradas de modo mucho más formal o institucionalizado; hay variación en cuanto a protagonistas, escalas, alcances y usos del poder. Por ejemplo, existen acciones colectivas impulsadas desde el Estado, ONG, universidades, donaciones privadas y otras instituciones, así como otras promovidas por organizaciones y movimientos sociales, y casos de acciones autogestionadas desde pequeños grupos, o incluso concebidas inicialmente desde el activismo de una persona en particular. Ninguna de las publicaciones identificadas donde se reportan acciones colectivas se posiciona de modo explícito desde la perspectiva de la Psicología comunitaria crítica, lo cual sugiere la importancia de llenar este vacío en la literatura. En las acciones registradas se concluye la priorización un asistencialismo de emergencia, sobre todo en torno a la salud y la alimentación de grupos vulnerables e históricamente vulnerados; esta priorización es esperable dada la gravedad y naturaleza de la crisis. Si bien hay pocas fuentes que recogen dimensiones políticas de las acciones desarrolla-das, aquellas parecen haber pasado a un segundo plano, en contraste con las necesidades inmediatas vinculadas a la supervivencia y la subsistencia. Esta relativamente limitada participación política contrasta con varias fuentes que —de manera explícita o implícita— destacan la insuficiencia —y en algunos casos negligencia— para garantizar derechos humanos por parte de la lógica del mercado y de diversos gobiernos.

La revisión nos lleva además a interpretar al menos cuatro conclusiones adicionales, enraizadas en algunas de las publicaciones identificadas, y la discusión en torno a ellas. La primera, la importancia de analizar las acciones colectivas de manera intercultural, consi-derando las diferentes experiencias y significados que le otorga cada grupo y cada sujeto a la crisis vivida. Los autores sugerimos que esto es necesario en el trabajo con cualquier comunidad, evitando recetas universalis-tas y estandarizadas para atender realidades diversas y particulares. Aquello implica una mirada de interseccionalidad utilizando conceptos clave de la Psicología comunitaria crítica y otros saberes críticos en ciencias sociales, como acción, agencia-estructura, ideología, poder y participación comunitaria. Fuentes identificadas sugieren que el rol de algunos grupos, como mujeres y jóvenes, podría ser en particular relevante en determinados contextos. Una tercera conclusión se refiere al papel de la tecnología digital en las acciones durante una pandemia que exige distanciamiento físico. El rol de la telefonía celular, el internet y las redes sociales ha sido —y es— fundamental para facilitar determinadas acciones colectivas. Los autores matizamos esto, considerando que existe una notoria inequidad en el acceso a estos servicios por parte de numerosas comunidades en Latinoamérica, y que en algunos casos podría requerirse —o preferirse culturalmente, como lo refieren algunas fuentes identificadas— la comunicación in situ, tomando las debidas medidas de bioseguridad. Por último, los autores concluimos, desde nuestra propia posición, que el abordaje de los comportamientos humanos sociales e intencionados —enmarcados aquí como acciones colectivas—, requiere un análisis crítico, contextualizado y mucho más comprometido por parte de quienes hacemos Psicología y otras ciencias sociales.

Este artículo tiene implicaciones de interés en cuanto a la forma de conceptualizar las acciones humanas como colectivas, e implicaciones prácticas referidas a la necesidad de investigarlas y acompañarlas con más detenimiento, en diversos contextos localizados en la región latinoamericana. Se trata de una revisión de literatura exploratoria, situada y posicionada desde la Psicología comunitaria crítica, y desde intereses de investigación particulares. Las interpretaciones aquí presentadas no deben generalizarse, y pretenden contribuir al avance de discusiones académicas en curso, incluyendo análisis e interpretaciones diferentes a los aquí presentados, o que problematicen las presentes conclusiones. Continuar explorando, visibilizando y comprendiendo las acciones colectivas parece un camino promisorio para que la praxis y el conocimiento de la Psicología y disciplinas afines sintonicen, amplifiquen y contribuyan a las luchas por la transformación social en el contexto pandémico y más allá.

REFERENCIAS

Arzate-Félix, C., García-Enríquez, A. M., Moreno-Rangel, A. L., y Staines-Vega, G. (2020). Mujeres, violencia familiar y consumo de substancias: Contexto de la epidemia del Covid-19 en México. Patrimonio: Economía Cultural y Educación para la Paz (Mec-Edupaz), 2(18), 439-464. http://dx.doi.org/10.22201/fpsi.20074778e.2020.2.18.76921

Ayllón, E., y Yela, C. (2013). Conceptualización psicosocial de los problemas sociales. En C.Yela (coord.), Psicología Social de los Problemas Sociales (pp. 127-139). Madrid: Grupo 5.

Barcenas-Alfonso, J., Martín-Fernández, C., y Cancio-Bello, C. (2020). Aprendizajes a través de la experiencia para la construcción de la “nueva normalidad” en la vida cotidiana. Alternativas Cubanas en Psicología, 8(24), 40-50.

Benítez, M. A., Velasco, C., Sequeira, A. R., Henríquez, J., Menezes, F. M., y Paolucci, F. (2020). Responses to Covid-19 in five Latin American countries. Health Policy and Technology, 9 (4), 525-559. https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.08.014

Burgess, R. (2020). Covid-19 mental-health responses neglect social realities. Nature. https://doi.org/doi: 10.1038/ d41586-020-01313-9 Calviño, M. (2020). Editorial. Integración Académica en Psicología, 8(23), 3.

Capella, M. (2021). The ethical-political dimension of social and community praxis: The case of Ecuador’s early response to Covid-19. Journal of Community y Applied Social Psychology. https://doi.org/10.1002/casp.2557

Capella, M. (2020). Corpses in the street, psychologist on the phone: Telepsychology, neoliberalism and Covid-19 in Ecuador. Recuperado de http:// somatosphere.net/2020/telepsychology-neoliberalism-and-covid-19-in-ecuador.html/

Capella, M., y Andrade, F. (2017). Hacia una psicología ecuatoriana: Una argumentación intergeneracional sobre la importancia de la cultura y la glocalidad en la investigación. Teoría y Crítica de la Psicogía, 9, 173-195.

Capella, M., Jadhav, S., y Moncrieff, J. (2020). Violence, history and collective memory: Implications for mental health in Ecuador. Transcultural Psychiatry, 57(1), 32-43. https:// doi.org/10.1177/1363461519834377

Castro, A., Sáenz, R., Avellaneda, X., Cáceres, C., Galvão, L., Mas, P., Ritterbusch, A y Urbina, M. (2020). La red de las Américas para la equidad en salud: Inclusión, compromiso y acción. Revista Panamericana de Salud Pública, 44, 1-7. https://doi. org/10.26633/rpsp.2020.130

Cho, S., Crenshaw, K. W., y Mccall, L. (2013). Toward a field of intersectionality studies: Theory, applications, and praxis. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 38(4), 785-810.

Cid, M.F.B., Fernandes, A.D.S.A., Morato, G.G., & Minatel, M.M. (2020). Atención psicosocial y pandemia de COVID-19: reflexiones sobre la atención a infancia y adolescencia que vive en contextos socialmente vulnerables. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 10(2), 178-201. 10.4471/remie.2020.5887

Del Pozo, F. (2020). Prácticas comunitarias para afrontar el Covid-19: 26 casos en Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá. Barranquilla: Universidad del Norte.

Díaz-Negrete, D. B., Rodríguez-Kuri, S. E., Cruz-Cortés, C. de J., Gutiérrez-López, A. D., González-Sánchez, J. D., y Fernández-Cáceres, C. (2020). Problemática psicosocial y de salud mental reportada por consultantes del servicio de atención telefónica Línea de la Vida, derivados a Centros de Integración Juvenil durante la epidemia de Covid-19. Revista Internacional de Investigación en Adicciones, 6(2), 45-60. https://doi.org/10.28931/riiad.2020.2.06

Drury, J., Reicher, S., y Stott, C. (2020). Covid-19 in context: Why do people die in emergencies? It’s probably not because of collective psychology. British Journal of Social Psychology, 59(3), 686-693. https://doi.org/10.1111/bjso.12393

Duque-Franco, I., Ortiz, C., Samper, J., y Millan, G. (2020). Mapping repertoires of collective action facing the Covid-19 pandemic in informal settlements in Latin American cities. Environment and Urbanization, 32(2), 523-546. https:// doi.org/10.1177/0956247820944823

Fernández-Sánchez, H., King, K., y Enríquez-Hernández, C. B. (2020). Revisiones sistemáticas exploratorias como metodología para la síntesis del conocimiento científico. Enfermería Universitaria, 17(1), 87-94.

Gelpi, G. I., y Silvera-Barreiro, N. (2020). Violencia homo-lesbo-transfóbica a nivel familiar y Covid-19 en Uruguay. Revista Argentina de Estudios de Juventud (14), e047. https://doi.org/10.24215/18524907e047

Gómez-Cera, F. Y., Otero-González, D. M., y Rueda-Gómez, J. (2020). La línea ayuda psicosocial. Una experiencia con la población tunera en la Covid-19. Didasc@lia: Didáctica y Educación, 11(3), 149-160.

González-Escalona, N., y Escalona-Peña, K. (2020). Género, comunicación y Covid-19: Apuntes desde Cuba. Revista de Comunicación y Salud, 10(2), 127-147. https://doi. org/10.35669/rcys.2020.10(2).127-147

Hincapié, E. (2020). Cuando termine la cuarentena, cuando termine la pandemia. En N. Molina-Valencia (Ed.), Psicología en contextos de Covid-19, desafíos poscuarentena en Colombia (pp. 65-79). Asociación Colombiana de Facultades de Psicología.

Inojosa, M. G., Di Lucia, C., y Colina, M. (2020). Ante el Covid 19: ¿Revolución urbana? La ciudad de Caracas durante la pandemia? Observador del Conocimiento, 5(2), 112-123.

Kagan, C., Burton, M., Duckett, P., Lawthom, R., y Siddiquee, A. (2020). Critical Community Psychology: Critical action and social change. Abingdon: Routledge.

Martín-Baró, I. (1990). Acción e ideología: Psicología social desde Centroamérica. San Salvador: UCA.

Martín-Baró, I. (1998). Psicología de la liberación. Madrid: Trotta.

Montero, M. (2004a). Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos. Buenos Aires: Paidos.

Montero, M. (2004b). Relaciones entre psicología social comunitaria, psicología crítica y psicología de la liberación: una respuesta latinoamericana. Psykhe, 13(2), 17-28. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282004000200002

Moya, M., y Willis, G. (2020). La Psicología Social ante el Covid-19: Número monográfico del International Journal of Social Psychology. International Journal of Social Psychology, 35(3), 590-599. 10.1080/02134748.2020.1786792

Napier, A. D., Ancarno, C., Butler, B., Calabrese, J., Chater, A., Chatterjee, H., et al. (2014). Culture and health. The Lancet, 384(9954), 1607-1639. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61603-2

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2020). Revista Migraciones Internacionales. Reflexiones desde Argentina (vol. 6). Buenos Aires: OIM.

Palko, H. C., y Xiang, W.-N. (2020). In fighting common threats, people’s deep commitment to taking collective action matters: Examples from China’s Covid-19 battle and her other combats. Socio-Ecological Practice Research, 2(3), 257-264. https://dx.doi.org/10.1007%2Fs42532-020-00056-1

Scholten, H., Quezada-Scholz, V., Salas, G., Barria-Asenjo, N. A., Rojas-Jara, C., Molina, R., et al. (2020). Abordaje psicológico del Covid-19: Una revisión narrativa de la experiencia latinoamericana. Interamerican Journal of Psychology, 54(1), 1-24.

Sedas, A. C., Aguerrebere, M., Martínez-Juárez, L. A., Zavala-de Alba, L. E., Eguiliuz, I., y Bhabha, L. (2020). Reporte situacional: Migración de tránsito en México durante la pandemia de Covid-19. https://www.researchgate.net/publication/342571260_LANCET_MIGRATION_REPORTE_SITUACIONAL_MIGRACION_DE_TRANSITO_EN_MEXICO_DURANTE_LA_PANDEMIA_DE_COVID-19

Silva-Mariños, L. (2020). ¿Trabajos esenciales pero no reconocidos? Un mirada desde la economía popular frente a la pandemia del Covid-19. Trabajo y Sociedad, 35(21), 27-49.

Solíz-Torres, M. F., Durango-Cordero, J. S., Yépez-Fuentes, M. A., y Solano-Peláez, J. L. (2020). El derecho a la salud en el oficio del reciclaje. Acciones comunitarias frente al Covid-19. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

Sorribes-Monfort, J., Falomir-Montaner, J., Arego-Segarra, N., Breva-Griño, C., y Romero-Rodríguez, P. (2020). Intervención en dos centros residenciales de personas mayores desde la medicina de familia. Revista de Medicina de Familia y Atención Primaria, 25(2), 6.

Stryker, S. (2000). Symbolic interaction theory. En Encyclopedia of psychology 7, pp. 526-528. American Psychological Association y Oxford University Press.

Tarrés, M. L. (1992). Perspectivas analíticas en la sociología de la acción colectiva. Estudios Sociológicos de El Colegio de México, 10(30), 735-757

Trujillo-Hassan, D., Arenas-Betancur, L., y Yepes-Lugo, C. (2020). Relación entre los estilos de vida motilón-barí y militar durante la Operación San Roque. Revista Científica General José María Córdova, 18(32), 925-944. https://doi. org/10.21830/19006586.663

Vieitez-Martínez, I., Larrea, S., Romero, F., y Cicolella, L. (2020). Conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas a la pandemia del Covid-19 en comunidades indígenas de Yucatán y Chiapas. México: Population Council. https:// doi.org/10.31899/pgy16.1013 .

| Cómo citar:APA6 | Capella-Palacios, M., Quinde-Reyes, M., & Mora-Goyes, L. (2022). Acciones colectivas frente al covid-19 en Latinoamérica una exploración desde la psicología comunitaria crítica. Revista Digital Internacional De Psicología Y Ciencia Social, 8(01), e8012022368. https://doi.org/10.22402/j.rdipycs.unam.e.8.01.2022.368 |